對健視者來說,參加法會或許只是入座、跟隨儀軌共修。但對於失明人士,單是走進道場,不撞倒桌椅、不迷失方向,已是挑戰;要完成整場法會,生起法喜,更是艱難。

直到法會有導賞員的出現,以聲音導航,一切才有了方向。

用聲音搭起一座橋

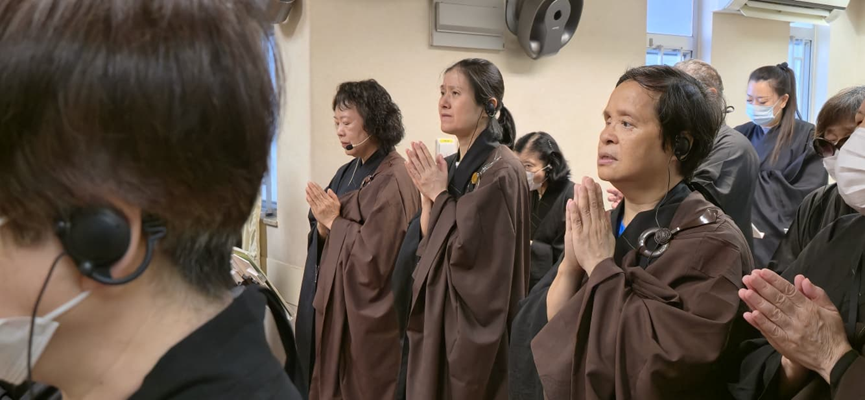

身為香港失明人佛教會(下稱佛教會)的法會導賞員,思琳七年來以清晰柔和的聲音,透過導賞機,引領失明信眾掌握每一個合掌、跪拜與念誦的節奏,讓他們能真正「走進佛法」。

「導賞員就像一座橋樑,幫助失明人士突破視覺限制,讓他們能真正融入佛法的世界。」佛教會這樣形容。

法會期間,失明會員透過配戴導賞耳機,接收導賞員傳遞的每一個指引。從唱誦經文的節奏到合掌、禮拜等,導賞員須精準掌握流程,與維那緊密配合,讓視障信眾專心投入,確保法會流程順暢。

思琳回憶,有一次法會結束後,一位失明朋友緊握她的雙手,誠懇地說:「多謝你,讓我完滿參與整個法會,真正接觸到佛法。」

「那一刻,他的聲音帶著真切的法喜。」思琳說:「我也被深深觸動了。」

在黑暗中導航佛法

會員的這聲感謝,不僅是對服務的認可,更是對思琳堅持的肯定。七年來,她每次法會前都要花大量時間準備。她下載錄音,逐字筆記,反覆排練,熟悉每段經文的節奏與意義,確保聲音導航準確流暢,避免會員跟不上節奏。

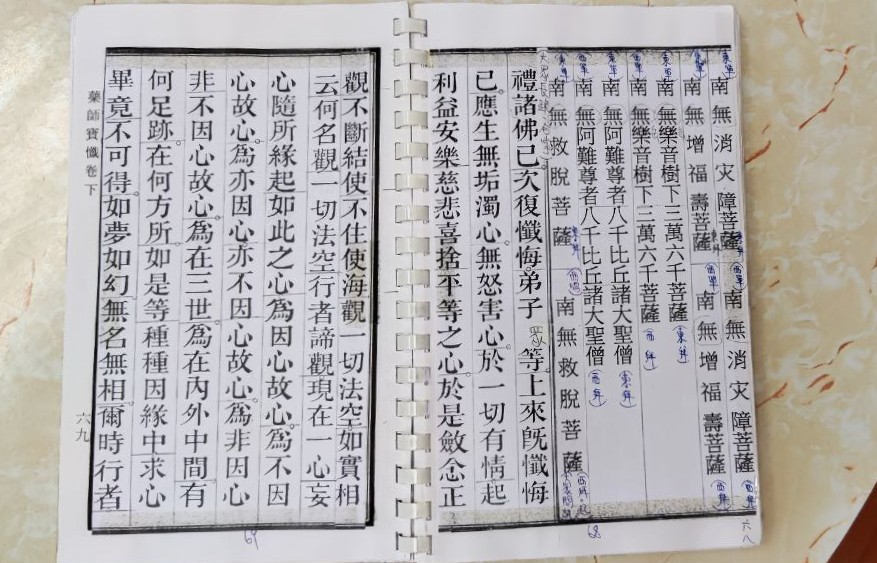

思琳說,要做好「聲音導航」的角色,不能只靠記憶,更是要逐字理解經文內容及儀軌背後意思:「例如『禮諸佛已,次復懺悔』這句,怎樣分句、哪裏停頓、如何提示跪拜與起立,都要逐字拆解。這樣,做聲音導航的時候才不會亂了套。」

思琳的這份細膩,不僅來自責任感,更源於她對佛法的認同和信念。她深信失明人佛教會給視障人士提供無障礙學佛的地方,願意長期護持這份使命。

她說:「這個平台得來不易,我能出一分力就心滿意足了。」

七年的實時導航,讓失明者安心共修

法會通常分上午和下午兩部分,思琳須全程緊貼法師的節奏,提前預測其下一句話及動作。導賞員的反應速度,直接影響失明朋友的參與流暢度。

她說:「例如師父打磬,準備唱讚,我就要立即說:『大眾請合掌』。他們完全靠我的聲音行動,我不能出錯。為會員導航時,每一句要講多少個字、在哪一個字停頓、如何提示他們下一個流程,我全部都要記得。」

平日主持法會的證蓮法師讚嘆:「要恰當、有技巧地帶動視障朋友唱讚、讀經文,是很不容易的。導賞員能夠讓視障朋友更加投入法會,如同健視一樣。」

改寫失明朋友的學佛路

導賞員的出現可算是應運而生,佛教會解釋:「佛教會還未成立之前,視障信眾想要參加法會,但卻無法看到經文,只能事先背熟儀軌或到時依賴旁人提點,過程中缺乏方向感,常感迷惘、焦慮。也因怕打擾他人,無法安心投入,甚至自卑。」

1995年佛教會成立後,特別安排了法會導賞員這個角色。有了導賞員的導航,無論經文有多長,例如《大悲懺》、《藥師寶懺》,《地藏經》法會等等,失明會員都可自在無礙地參與,感受法喜。

會員說:「以前未完全喪失視力,參加法會沒有問題,現在失明了,開門進門都可能被撞。在法會時,我聽到導賞員的引導,就能與同場信眾同步,知道甚麼時候誦經文,做儀規、感到好安心、放鬆,讓我能專注學佛。」

另一會員表示:「點字佛經內沒有儀軌的細節,有了導賞員這安排,我才可追上法師的節奏,融入其中。所以我更有動力和興趣參加法會了。」

因佛法得益 願以佛法利益他人

思琳學佛的因緣,始於2012年親人過世。「當時我無處依靠,一個善緣讓我遇到衍陽法師,開啟學佛之門,後來聽到加拿大觀音寺的觀成法師講經,學習到《地藏經》中因果與迴向的道理。我才知,原來親人離世後,我仍可以念經迴向,助他們離苦得樂。」

佛法讓她從悲傷中釋懷,也轉化了她的生命態度。「學佛令我說話時更柔軟,懂得觀察、體諒別人的需要。以前我個性較為自我中心,現在懂得放下自己。」

在佛教會的邀請下,思琳加入導賞行列,原以為是短期志願,卻一做七年。

身為佛教會的法會導賞員,有別於大眾認知的口述影像導賞員,她不單要反覆細心研讀經文,也要準備好每個細節,因此常被經文所觸動,深深感受到佛法的奧妙,獲益良多。

她學佛、他們得益──互為菩薩

思琳表示,有些會員不辭遠路,即使車程多轉接,都無阻他們到來,只為一場共修。「他們想盡辦法前來參加法會,當我見到會員那麼精進時,真的很感動。讓我印象深刻的是,不少會員更能熟記整部《金剛經》,背誦無礙。」

思琳感恩說:「有人以為是我幫助他們,實際是他們讓我有修行、自利利他的機會。」

繚繞香煙與木魚聲中,佛法的光明在看不見的世界綻放。

導賞員不僅是輔助,更是以非傳統的方式,將佛教慈悲與平等落實,架起視障者與佛法的橋樑。

讓佛法成為他們的眼睛,你願同行嗎?

香港失明人佛教會為失明朋友提供點字佛經、共修法會、聲音導航等服務,讓他們能安心禮佛、自在修行。誠邀你發心護持,讓佛光照進更多看不見的世界。

聯絡我們

聯絡我們